|

|

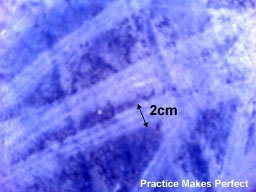

インラインスケートの滑走痕

|

|

ロッカーリングして中央の2輪のみが接地した状態

|

インラインスケートは厳密にはただ傾けただけでは曲がらず、脚をひねることでリアウィールを弾性変形させ、外側に押しずらすことで、進行方向に対してターンに必要な抵抗を作るいわゆるスリップアングル(迎え角)を発生させています。

インラインスケートは通常ならずれにくいはずと、意外に思われるかもしれませんが、左の写真は私がインラインスケートを始めた年に、ウレタンシートの上で滑走して残った滑走痕を撮影したものです。4輪のインラインスケートで滑って、できた滑走痕は3本でした。

まず一番内側には、一番前のウィール痕と思われる細いシャープなラインが残ります。

真ん中には、やや太目のずれた滑走痕ができ、これは2番目と3番目のウィールの合成痕と思われます。

一番外側は、やはりずれた滑走痕で、これは最後尾のウィールのものと推測されます。内側と外側のラインの幅は2センチにもなり、後輪が早く片減りする原因を推定させる結果でした。

10円玉を立てて転がすと、やがて傾いて円錐状に回転して倒れます。いわゆる歳差運動と言われるものです。この傾いたほうに旋回して行く特性はバイクの旋回原理であるキャンバースラストにも例えられえますが、バイクのように2輪になると、ただ傾けただけでは曲がらず、ハンドルを切るというスリップアングルを作るきっかけが必要になります。

インラインスケートは4輪ともフレームに固定されていてハンドルはないので、やはりただ傾けただけでは曲がらず、脚をひねることで弾性変形とズレを発生させて、スリップアングルを作っているものと思われます。

このことは、4輪のうち真ん中の2輪の軸受け位置を下げるロッカーリングをしてみると体感できます。一番前と一番後ろのウィールが浮いている状態になり、旋回力は格段に上がります。わずかなひねりで回ってしまうので、よりひねらない(ほとんどひねらない)滑り方が身に付きます。

この練習に体が慣れたら、今度は4輪フラットに戻してみます。するとどうでしょう。それまでの滑り方では曲がらないのです。

オフトレの定番として、用具さえ買えば近くの公園で手軽に楽しめるインラインスケート。ずれにくいためカービングターンの練習に最適とか、スキーとは別物で何の役にも立たないとか言われるその実力はどのようなものなのでしょう。

オフトレの定番として、用具さえ買えば近くの公園で手軽に楽しめるインラインスケート。ずれにくいためカービングターンの練習に最適とか、スキーとは別物で何の役にも立たないとか言われるその実力はどのようなものなのでしょう。 一番の問題は場所の確保です。スキーはスキー場でやれば一般的には迷惑ではありませんが、インラインスケートは概ね公園や駐車場で練習することになり、あまり他人に不快感を与えるような行為は慎まなければなりません。インラインスケートやスケートボードはどうも不良の遊びというイメージを持たれがちで、特に公園の器物をグラインドしたり、パイロンでスペースを占拠する行為は、こうした嫌悪感を抱く人たちの心象を悪くするのに充分効果があります。そうした人たちが公園の平和と秩序を取り戻すために起こす行動の顛末は、公園管理者によるインライン禁止措置に落ち着くのが一般的です。

一番の問題は場所の確保です。スキーはスキー場でやれば一般的には迷惑ではありませんが、インラインスケートは概ね公園や駐車場で練習することになり、あまり他人に不快感を与えるような行為は慎まなければなりません。インラインスケートやスケートボードはどうも不良の遊びというイメージを持たれがちで、特に公園の器物をグラインドしたり、パイロンでスペースを占拠する行為は、こうした嫌悪感を抱く人たちの心象を悪くするのに充分効果があります。そうした人たちが公園の平和と秩序を取り戻すために起こす行動の顛末は、公園管理者によるインライン禁止措置に落ち着くのが一般的です。 ILB(インターロッキングブロック)斜面

ILB(インターロッキングブロック)斜面