スキー場で初心者をびびらせる恐怖のマシーン、リフト。これに乗れなければもはやセンターハウスのゲーム機を友にするしかありません。これまで筆者が出会ったリフトについて攻略法を紹介します。

スキー場で初心者をびびらせる恐怖のマシーン、リフト。これに乗れなければもはやセンターハウスのゲーム機を友にするしかありません。これまで筆者が出会ったリフトについて攻略法を紹介します。| クワッドリフト(難度3) |

| ペアリフト(難度5) |

| ロープウェイ(難度1) |

| ゴンドラリフト(難度2) |

| ムービングベルト(難度50) |

おもにキッズゲレンデで見かけるムービングベルトですが、一般コースの連絡用に設置してある場合もあります。ここで起こる勘違いは、スキー板をはずして手に持ち、エスカレータに乗るように行儀良く前の人の後ろに並んで乗ることです。ムービングベルトが平地に設置されている場合はそれで良いでしょうが、緩いとはいえ斜面に設置されている場合、この姿勢をキープし続けるには並々ならぬ努力が必要です。足首の曲がらないスキーブーツで緩斜面を登るベルト上にとどまるのは難しく、プラスチック製のブーツのグリップがやがて失われるといきなりずり落ちる人が出ます。私のすぐ前の人がずりっと来たので、私はとっさに準備体操のアキレス腱を伸ばすポーズを取り、前の人のブーツの踵に自分のブーツを叩き込み、片手でその人の腰を抑え、もう片方の手で自分の板を持ち、そのままの体勢でしばらく我慢していました。その人は、すみません、すみませんと何とか体を立て直そうとしましたが、やがて力尽き、もうだめです、ありがとうございましたと言って落ちて行きました。

おもにキッズゲレンデで見かけるムービングベルトですが、一般コースの連絡用に設置してある場合もあります。ここで起こる勘違いは、スキー板をはずして手に持ち、エスカレータに乗るように行儀良く前の人の後ろに並んで乗ることです。ムービングベルトが平地に設置されている場合はそれで良いでしょうが、緩いとはいえ斜面に設置されている場合、この姿勢をキープし続けるには並々ならぬ努力が必要です。足首の曲がらないスキーブーツで緩斜面を登るベルト上にとどまるのは難しく、プラスチック製のブーツのグリップがやがて失われるといきなりずり落ちる人が出ます。私のすぐ前の人がずりっと来たので、私はとっさに準備体操のアキレス腱を伸ばすポーズを取り、前の人のブーツの踵に自分のブーツを叩き込み、片手でその人の腰を抑え、もう片方の手で自分の板を持ち、そのままの体勢でしばらく我慢していました。その人は、すみません、すみませんと何とか体を立て直そうとしましたが、やがて力尽き、もうだめです、ありがとうございましたと言って落ちて行きました。| シングルリフト(難度20) |

| ボーラーリフト(難度20) |

| Jバーリフト(難度30) |

| 2人乗りTバーリフト(難度80) |

| 着脱式Tバーリフト(難度100) |

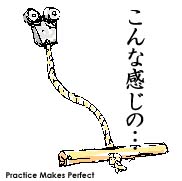

知る人ぞ知る伝説のリフト。結構急な斜面にただのワイヤーがグルグル回っていて、リフト乗り場脇には妙なロープが掛けてあります。30センチほどの棒のまんなかにロープがついたもので、その先端には奇妙なフックがついています。スキーヤーはこれを手にとり棒を股にはさみ、ロープ先端のフックを目の前のグルグル走るワイヤーに引っかけねばなりません。乗り場には図解がありますが、この仕組を理解するにはしばし時を要します。初体験のスキーヤーは悩み、なかなかスタートすることが出来ません。試行錯誤の末、股間にロープをはさんだまま、よちよちとワイヤーの前まで来て唸るワイヤーにおそるおそるフックを掛けます。

知る人ぞ知る伝説のリフト。結構急な斜面にただのワイヤーがグルグル回っていて、リフト乗り場脇には妙なロープが掛けてあります。30センチほどの棒のまんなかにロープがついたもので、その先端には奇妙なフックがついています。スキーヤーはこれを手にとり棒を股にはさみ、ロープ先端のフックを目の前のグルグル走るワイヤーに引っかけねばなりません。乗り場には図解がありますが、この仕組を理解するにはしばし時を要します。初体験のスキーヤーは悩み、なかなかスタートすることが出来ません。試行錯誤の末、股間にロープをはさんだまま、よちよちとワイヤーの前まで来て唸るワイヤーにおそるおそるフックを掛けます。| 自動改札(難度1) |

|

スキー目次 Home |

Copyright © 1996- Chishima Osamu. All Rights Reserved. |